Début novembre 2016, le Ministère de la santé a déployé une campagne nationale de « prévention du VIH » visible dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, notamment via affichage dans la rue, sur des bus et dans des centres commerciaux.

Cette campagne ministérielle, ciblant spécifiquement le public homosexuel masculin, n’en finit plus de faire polémique depuis lors, en raison, notamment, des slogans très suggestifs retenus :

Campagne du Ministère de la Santé – Novembre 2016

Les réactions de certains passants ont été immédiates, les citoyens s’offusquant, au nom de la protection de l’enfance, de la proximité de ces affiches avec des écoles :

La presse rapporte que des opérations de «

nettoyage » des affiches ministérielles vues comme «

de propagande » ont été organisées, à proximité des écoles.

À tel point que la Ministre de la Santé elle-même a dû prendre la parole pour défendre la campagne initiée par son Ministère, afin d’éteindre la polémique :

En dépit de cette prise de parole ministérielle, les maires d’Aulnay-sous-bois (93) et d’Angers (49) ont été les premiers à prendre

des arrêtés municipaux interdisant la campagne de santé publique susvisée, au nom, notamment, de la protection de l’enfance (

BFMTV)

mais aussi des « bonnes moeurs ».

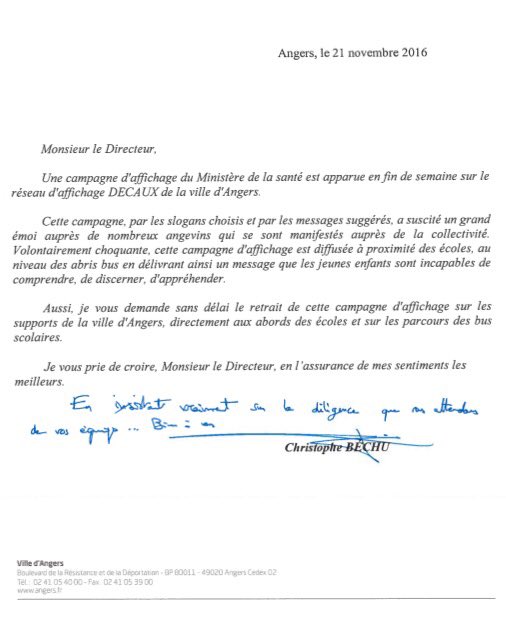

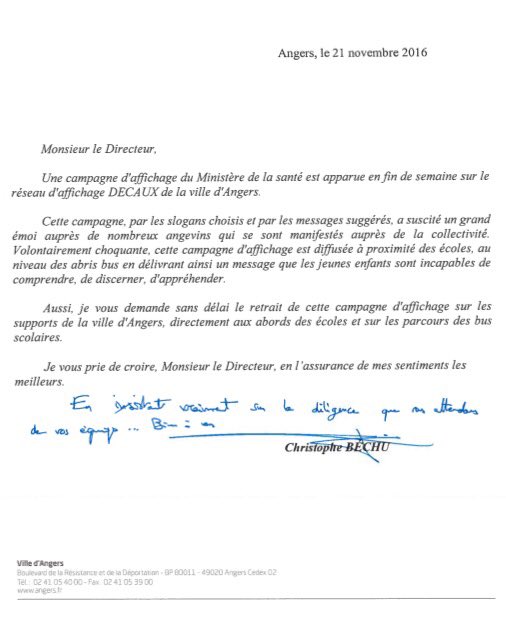

Le maire d’Angers a ainsi rendu publique la lettre qu’il a adressée à la société JC DECAUX, lui enjoignant de retirer sans délai cette campagne d’affichage sur tous les supports de la ville d’Angers, directement aux abords des écoles et sur les parcours des bus scolaires :

Lettre du maire d’Angers à la société JC DECAUX

Lettre du maire d’Angers à la société JC DECAUX

Une telle situation pose une vraie question juridique de conflit de compétences entre deux personnes publiques distinctes, qui justifie le présent article :

- d’une part, l’Etat, qui par la voix du Ministère de la Santé, initie une campagne publicitaire au nom de la protection de la santé publique (lutte contre le VIH),

- d’autre part, une commune, qui par la voix de son maire, tente de bloquer la campagne étatique, au nom de l’ordre public et/ou de la protection de l’enfance.

Rappelons d’ores et déjà que, contrairement à une croyance répandue, l’Etat n’a pas (en théorie) l’ascendant juridique sur les collectivités territoriales : la libre administration de ces dernières est protégée constitutionnellement (

article 72 de la Constitution). Les communes ne sont donc pas directement sous l’autorité de l’Etat (outre l’existence du

« contrôle de légalité ») et peuvent donc prendre des décisions qui leur sont propres, en s’opposant, le cas échéant, de manière circonstanciée et justifiée, à l’autorité étatique.

Dans l’absolu, la seule volonté de l’Etat ne suffit donc pas pour imposer aux communes une campagne publicitaire, même présentée comme « de santé publique », ces dernières pouvant tout à fait essayer de s’y opposer, sur le fondement du principe de libre administration des collectivités territoriales.

L’opposition de la commune ne saurait toutefois, a contrario, pouvoir reposer sur sa seule volonté discrétionnaire :

- d’une part, l’interdiction ne peut pas être générale et absolue, conformément à la formule consacrée (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520),

- d’autre part, une motivation juridique suffisante doit pouvoir justifier l’interdiction prononcée.

En premier lieu, force est de constater, au cas d’espèce, que les premiers arrêtés municipaux publiés ne portent pas d’interdiction générale et absolue : les maires d’Aulnay-sous-bois et d’Angers ont tous deux prononcé l’interdiction de l’affichage de la campagne étatique seulement aux abords de leurs écoles, et sur les parcours des bus scolaires (et non sur l’ensemble de leur territoire), se prémunissant ainsi d’un premier risque d’illégalité de leur arrêté municipal.

En deuxième lieu, si le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité et d’enseignes est protégé en France (

article L581-1 du Code de l’environnement), il est indéniable que le maire dispose tout à fait, tant au titre de ses

pouvoirs de police, que de la

clause générale de compétence de la commune (en s’appuyant sur son conseil municipal), de prérogatives liées à la protection de l’enfance sur son territoire (et plus encore depuis la

loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance) pouvant légalement y faire obstacle. La protection de la morale publique, composante de l’ordre public, paraît par ailleurs plus délicate à manier, mais elle existe (CE 18 décembre 1959,

Société « les films Lutetia », n°36385).

Toute la difficulté de la réponse à apporter à la question posée par cet article tient toutefois à la délicate qualification juridique des faits en l’espèce : la campagne publicitaire du Ministère de la Santé porte-t-elle atteinte à la nécessaire protection de l’enfance sur le territoire des communes, ou bouleverse-t-elle l’ordre public établi sur ces dernières ?

Si la réponse est oui, les arrêtés municipaux pourraient être justifiés ; si la réponse est non, ils pourraient être annulés.

Il n’appartient qu’au juge administratif, éventuellement saisi (au besoin, en référé), de répondre à cette question. Nous ne sommes pas dupes de l’instrumentalisation politique opérée sur ces arrêtés. Mais nous estimons pour notre part, d’un point de vue strictement juridique, au regard de l’hypersexualisation des affiches en question, de leur caractère suggestif, et de leur proximité géographique immédiate avec des écoles, que la légalité des arrêtés municipaux pourrait se défendre, en tant qu’elle se fonde sur la protection de l’enfance, et que le périmètre de l’interdiction est limité (a minima, elle se plaide). Car en réalité, contrairement au faux débat qui s’est installé, ce n’est naturellement pas l’homosexualité qui est en cause dans les affiches du ministère de la santé, mais leur caractère sexué, et leur proximité géographique immédiate avec des écoles.

Nous regrettons toutefois que cette typologie d’arrêtés municipaux, et la polémique engendrée cible une campagne étatique de santé publique, alors que de nombreuses publicités « classiques »,

chaque jour plus sexualisées, mériteraient systématiquement des interdictions similaires près des écoles de la part des pouvoirs publics.

Lettre du maire d’Angers à la société JC DECAUX

Lettre du maire d’Angers à la société JC DECAUX